摘要

沪港股票市场交易互联互通机制试点(沪港通)于2014年11月正式推出,是中国内地与香港之间破天荒的市场互联互通计划,为海外投资者投资内地股票市场及内地投资者投资香港股票市场提供崭新的正式渠道。此渠道实现全程封闭兼有序的人民币跨境资金流,减低对内地市场的潜在风险。深港股票市场交易互联互通机制(深港通)可望于2016年底前推出(待监管机构最终批准),为沪港通的延伸篇章,进一步扩充合资格股票范围。届时沪深港之间的“共同市场”模式将基本形成。中国内地与香港之间的共同市场模式是中国内地资本账开放进程中极具象征意义的突破,为内地投资者开启越来越多的环球投资机会,同时也为全球投资者打开更多的内地投资机会。

沪港通的经验显示,内地投资者对于透过港股通投资港股的需求正与日俱增。他们的投资兴趣不止于大型蓝筹股,亦涉及不同行业的中小型股。沪股通的交投显示全球投资者对内地多元化行业的中小型股亦兴趣日浓。深港通将涵盖更多小型股,以迎合内地及全球投资者的需要。股票市场交易互联互通机制将于适当时候延伸至交易所买卖基金(待监管机构批准),日后亦可能纳入债券及其他证券、商品及衍生产品。透过“共同市场”模式下的南向交易,内地投资者可把握全球资产配置的机遇,以期获取可能更佳的经风险调整后的回报,以及利用较内地市场更为多元化的投资及风险管理工具。在国际市场的交易经验亦有助内地投资者(特别是散户投资者)趋向成熟。

随着跨境投资活动日增,投资者很可能有越来越大的需求将人民币股票衍生产品、人民币利率及货币衍生产品等相关跨境组合对冲工具纳入共同市场模式中。

1.股票市场交易互联互通机制试点——破天荒连通内地股票市场,迈向“共同市场”

股票市场交易互联互通机制试点(机制试点)于2014年11月推出首项计划——沪港股票市场交易互联互通机制试点(沪港通)。尽管交易范围受限制,这是接通内地证券市场与海外市场股票交易的破天荒机制。此前,境外人士参与内地证券市场的渠道只限于合格境外机构投资者(QFII)计划及人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划,境外散户投资者只可透过QFII及RQFII提供的投资基金参与内地股市。反向地,合格境内机构投资者(QDII)计划及人民币合格境内机构投资者(RQDII)计划是内地参与海外证券市场的唯一全国性正式渠道。继沪港通顺利开通后,深港股票市场交易互联互通机制(深港通)亦于2016年8月宣布即将启动。机制试点是中国内地资本账开放的重要里程碑。在实施每日额度及跨境资金流全程封闭下,跨境资金投资活动可在受密切监控下进行及有序发展,减低对内地股票市场的潜在金融风险。此机制日后可因应内地市场的开放进程,在规模、范围及市场领域等方面扩容,目标是为内地及全球投资者建立中国内地与香港的“共同市场”。

以下分节简介两项股票市场交易互联互通计划。第2节载列沪港通自推出后的表现。第3节则探讨“共同市场”模式可提供的机遇。

1.1沪港通

中国证券监督管理委员会(中国证监会)与香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)于2014年4月发出联合公告,宣布开展中国内地与香港的股票市场交易互联互通机制试点—沪港通。香港交易所全资附属公司香港联合交易所(联交所)与上海证券交易所(上交所)连手建立跨境买卖盘传递及相关技术基础设施(交易通)。香港交易所另一全资附属公司香港中央结算有限公司(香港结算)与中国内地的证券结算所中国证券登记结算有限责任公司(中国结算)则共同建立结算及交收基础设施(结算通)。经过多月的市场准备及系统测试后,沪港通于2014年11月17日正式开通。机制旨在于设定的合资格范围内,容许香港及海外投资者在内地市场买卖上交所上市股票(“沪股通”或“沪港通北向交易”)及内地投资者在香港市场买卖联交所上市股票(“沪港通下的港股通”或“沪港通南向交易”)。

在初期阶段,沪股通合资格证券包括以下在上交所上市的A股(“沪股通股票”):

上证180指数及上证380指数的成份股;

以及有H股同时在联交所上市的上交所上市A股;

但不包括不以人民币交易的沪股及被实施风险警示的沪股。

沪港通下的港股通合资格证券包括以下在联交所主板上市的股票(“港股通股票”):

恒生综合大型股指数(HSLI)成份股;

恒生综合中型股指数(HSMI)成份股;

有相关A股在上交所上市的H股;

但不包括不以港币交易的港股及其相应A股被实施风险警示的H股。

在沪股通股票中,上证180指数成份股是上交所最具市场代表性的180只A股,而上证380指数则是由380家规模中型的公司组成,综合反映上交所在上证180指数以外一批新兴蓝筹公司的表现。因此,上证180指数的沪股通股票视为对应于港股通HSLI股票的“大型”股,而上证380指数的沪股通股票则为与港股通HSMI股票相应的“中型”股。

于2016年9月13日,合资格证券范围中共有685只上交所上市沪股通股票(包括117只仅合资格出售的股票5)及312只联交所上市港股通股票。

投资者资格方面,所有香港及海外投资者均可参与沪股通交易,但只有内地机构投资者及拥有证券账户及资金账户余额合计不低于人民币50万元的个人投资者方可参与港股通。

沪股通(北向)交易方面,在香港的投资者透过香港经纪进行买卖,交易则在上交所平台执行。港股通(南向)交易方面,内地投资者透过内地经纪进行买卖,交易则在联交所平台执行。沪股通及港股通跟随交易执行平台各自的市场规则。具体而言,内地A股市场不可进行即日回转交易,但香港市场则容许。沪股通股票仅以人民币进行买卖及交收,港股通股票则以港元进行买卖,内地投资者再与中国结算或其结算参与人以人民币进行交收。

沪港通下的交易受制于投资额度,最初设有跨境投资价值上限的总额度及每日额度。沪股通及港股通的总额度分别为人民币3,000亿元及人民币2,500亿元。其后在宣布建立深港通当日(2016年8月16日)已取消总额度之设。每日额度现时仍然适用,按“净买盘”计算的沪股通股票每日上限为人民币130亿元,港股通股票则为人民币105亿元(于2016年8月底折合约120亿港元)。

投资者对沪股通及港股通的兴趣时有不同。推出后大部分时间均见沪股通交易较港股通交易更为活跃,但近期则见港股通交易额日渐增长并有见超越沪股通。(见第2节。)

1.2 深港通

中国证监会与香港证监会于2016年8月16日联合宣布建立深港股票市场交易互联互通机制(深港通),是基于沪港通推出以来平稳运行的基础而建立的股票市场交易互联互通机制试点的延伸项目。深圳证券交易所(深交所)、联交所、中国结算及香港结算将按类似沪港通的形式建立深港通。届时,机制试点将包括以下交易通:

深股通合资格证券包括:

深证成份指数和深证中小创新指数成份股中所有市值不少于人民币60亿元的成份股;

有相关H股在联交所上市的所有深交所上市A股;

但不包括不以人民币交易的深股及被实施风险警示的深股。

除沪港通下的港股通合资格证券外,深港通下的港股通合资格证券范围将扩展至包括:

所有市值50亿港元或以上的恒生综合小型股指数(HSSI)成份股;以及

所有联交所上市公司中同时有A股在上交所或深交所上市的H股;

但不包括不以港币交易的港股及其相应A股被实施风险警示的H股。

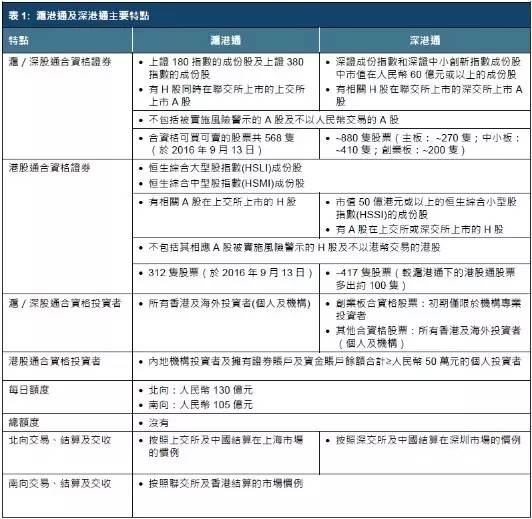

深港通下的港股通合资格内地投资者将与沪港通相同,但透过深港通买卖深交所创业板上市股票的合资格投资者初期将限于相关香港规则及规例所界定的机构专业投资者。深港通将沿用沪港通的每日额度,同时不设总额度。下表1概述沪港通及深港通的主要异同。

2.沪港通迄今的表现(截至2016年8月)

2.1北向及南向交易的整体表现

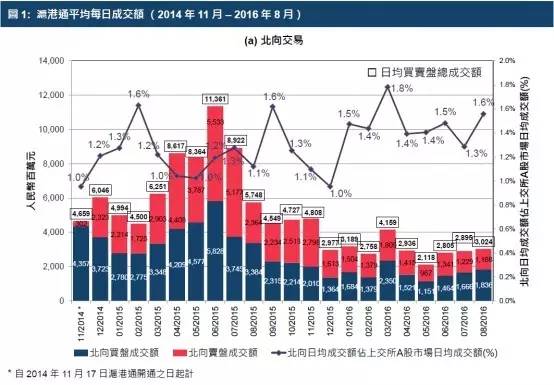

北向及南向交易的成交量随着市场气氛的转变而时有不同。然而,北向交易的日均成交额占上交所A股市场总体日均成交额一直维持在1%至1.6%相对稳定的水平。反观南向交易,在沪港通推出后首九个月,南向交易成交量涨跌互现,但于过去一年,南向交易额在联交所主板市场总成交的占比出现强劲上升趋势,从2015年9月占主板日均成交额的2.1%升至2016年8月的6.1%。2016年6月南向交易日均成交额更超过北向交易,是2015年4月来的首次,其后2016年8月亦再次超过。(见下图1及2)

此外,自2015年后期开始,南向交易的平均每日买盘净额均远高于北向交易。自沪港通推出至2016年8月底,南向交易只有两个月录得净卖盘,相比之下北向交易则曾录得五个月的净卖盘(见图3)。其间413个南向交易日中,有87%的时间出现净买盘,相对于420个北向交易日中有56%的日子出现净买盘。然而,北向交易及南向交易两者按净买盘基础计算的每日额度使用量一直不高—仅有20%的北向交易日及16%的南向交易日的每日额度用量曾超过10%,以及7%的北向交易日及3%的南向交易日的每日额度用量曾超过20%。(见下图4及表2)

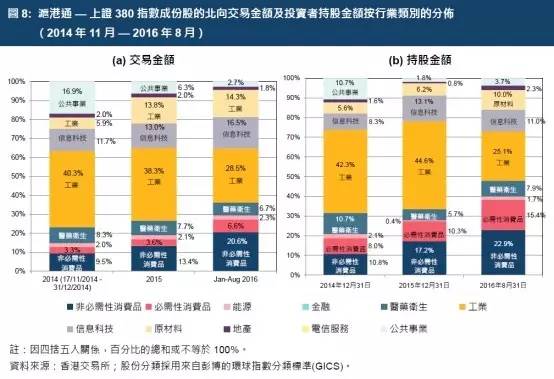

2.2环球投资者对沪股通股票的兴趣

在沪港通推出初期,环球投资者北向买卖及持有沪股通股票主要涉及市值庞大的上证180指数成份股(占2014年成交金额的94%及2014年底持股金额的96%)。北向交易中,买卖中型的上证380指数成份股的比例由2014年占6%逐渐增至2016年1月至8月的23%。经沪股通持有此等中型股的比例曾于2015年年底升至22%,又于2016年8月底跌至14%,但仍远高于2014年底的4%。不过,环球投资者对沪股通股票的兴趣始终以内地大型蓝筹股为主。(见图5)

环球投资者对内地消费板块(非必需性消费品及必需性消费品)的股票保持兴趣平稳,自沪港通推出以来,该板块股票占北向交易金额近20%,持股占比亦有所上升。内地工业板块股票亦颇具吸引力——于2016年1月至8月,该板块股票占北向交易金额及期末持股金额超过17%。金融板块股票(均为市值大的上证180指数成份股)的较大占比则渐降——由2014年分别占北向交易金额及期末持股金额的51%及43%降至2016年(至8月)的31%及25%。(见图6)

在涉及大型的上证180指数股份的北向交易中,金融股的占比最大,而涉及中型的上证380指数股份的北向交易中,工业及信息科技板块股票占相当高比重。消费板块股票亦占大型上证180指数股份北向交易的相当大比重,其占中型上证380指数股份北向交易的比重则更高。值得注意的是,涉及中型上证380指数股份的北向交易及持股于行业类别(纵使其没有金融类股份)的分布较大型上证180指数股份更多元化。

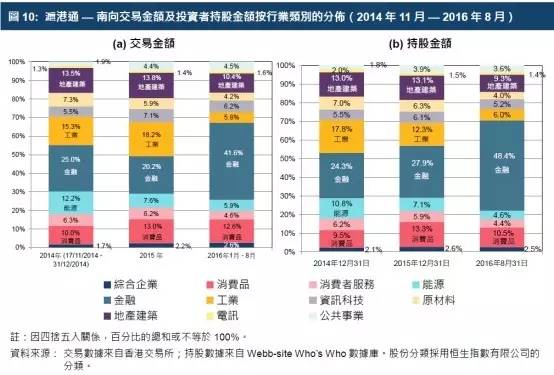

2.3内地投资者对港股通股票的兴趣

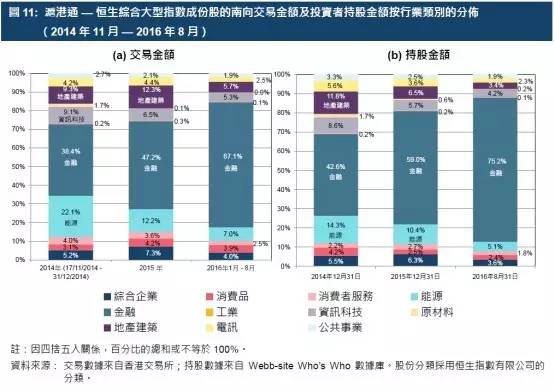

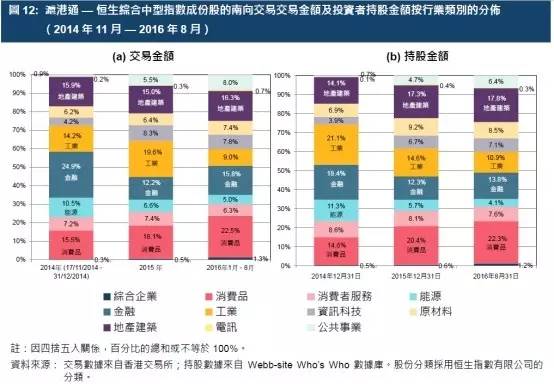

图9显示各类合资格港股通股票的交易及投资者持股情况。与北向的沪股通投资相较之下,南向的港股通交易及持股金额在2014年沪港通推出之时多集中于恒生综合中型股指数成份股。到2016年1月至8月期间,某程度上已转为以恒生综合大型股指数成份股为主。尽管如此,恒生综合中型股指数股份仍占港股通2016年1月至8月的交易金额及期末持股金额的相当大比重(~40%)。

从行业来看,投资者对金融股的兴趣日浓,过去一年金融股大大取代了工业股成为交易及持股最多的行业。其他较受欢迎的行业还有消费品制造业及地产建筑业。(见图10)

但是,南向的港股通投资以金融股为主的情况主要见于恒生综合大型股指数股份方面。在恒生综合中型股指数股份方面,内地投资者经港股通买卖及持有的行业类别更为多元化。2016年1至8月,南向交易及持有的恒生综合中型股指数成份股中有相当大的比例是消费品制造业股份(约22%,若计及消费品服务业更近30%)及地产建筑业股份(约16-17%)。金融股只列位第三,与其于恒生综合大型股指数成份股的港股通交易及持股中的主力地位显然有别。(见上图11及12)换言之,就沪港通而言,内地投资者对多种不同类型行业的中型港股通股票有相当大兴趣。相对大型股中金融股占比相当重的情况,较小型的股份反为内地投资者提供更多元的股份行业投资选择。

3.“共同市场”模式——给予内地及全球投资者的机遇

在深港通推出后,纵使在指定合资格股票范围内运作,沪深港三地的“共同市场”模式会基本形成。由于股票市场交易互联互通机制可以扩容,这无形中打开了一个潜在的内地与香港股票共同市场,其股份总值106,110亿美元(2016年8月底)、日均股份成交约870亿美元(2016年截至8月),于全球交易所中按市值计排名第二(仅次于纽约证券交易所)、按股份成交额计排名第二。“共同市场”模式更可扩展至股票以外的多个范畴。按中国证监会与香港证监会于2016年8月16日原则上批准建立就深港通的联合公告所披露,两家监管机构已就将交易所买卖基金纳入机制内合资格股票达成共识,将于深港通运行一段时间及满足相关条件后再宣布推出日期。此外,中国证监会与香港证监会将共同研究及推出其他金融产品,便利及迎合内地与环球投资者对于管理对方股票市场的价格风险的需要。

在“共同市场”模式下,可以向内地投资者提供其有兴趣的海外产品,亦可以向全球投资者提供其有兴趣的内地产品。南向交易为内地投资者(个人及机构)打开投资海外资产的规范化渠道。此渠道全程封闭、每日额度的使用受审慎监控,而又在无总额度下提供相当的灵活度。在无总额度限制下,投资者可较以往更自由地配置跨境资产组合投资,这等同为内地投资者提供了宝贵的全球资产配置机会。按此机制操作,资金全程封闭:在机制下人民币先转成港元用于购买海外资产,他日出售海外资产时再转换成人民币汇回中国内地,实质上完全避免长远的资金外流问题。这样的模式等同扩展了内地投资者可投资资产的种类。在此环境下,互联互通渠道补足了内地可投资资产相对短缺的问题,海量的资金可以投资于海外,有机会取得较内地市场更佳的回报。有见及此,中国保险监督管理委员会于2016年9月初发出政策文件11,容许保险资金参与沪港通下的港股通交易。

此外,港股通对内地投资者而言实际上是投资外币(与美元挂钩的港元)。在人民币贬值预期下,南向投资提供了从币值角度而言可能更佳的投资回报保障。

基于“共同市场”模式的合资格工具可予扩充,向内地投资者提供的投资工具范围将会日趋多元化,尽管短期内或只能提供现货市场证券,包括股票及有可能的交易所买卖基金。深港通推出后,港股通的合资格股票除了HSLI及HSMI成份股外,将还包括市值50亿港元或以上的HSSI成份股,以及有A股在内地市场上市的所有H股(不只限于上交所上市A股)。HSLI及HSMI已涵盖恒生综合指数(HSCI)总市值95%,占香港市场总市值95%12。故此,合资格股票名单将添加100多只股票。更重要的是,扩充后的股票范围将加入许多不同行业,包括新经济行业如信息科技和消费品及服务。

再者,香港市场的主要参与者为国际专业机构投资者,这样的国际证券市场所给予的交易经验对内地投资者(特别是散户投资者)而言极具价值。成熟市场的专业投资策略一般基于股票的基本面以及经济及行业因素,这对于平衡内地散户投资者的短期投机交易行为极为重要。因此港股通的交易经验预期将有助内地投资者基础日趋成熟。

除二级市场的交易外,共同市场的模式下(须获监管机构批准)亦可推出集资市场/一级市场(即首次公开招股市场)的互联互通(新股通),让两边市场的投资者可认购对方市场的首次公开招股。模式下所涵盖的产品日后(须获监管机构批准)还可以延伸至债券、商品及风险管理工具,包括股票衍生产品、人民币利率及货币衍生产品。事实上,鉴于股票市场交易互联互通计划已顺利实施,如何切合投资者对冲其跨境股票组合的需要会是当前急切的问题:现在内地投资者可买卖港股,但却没有香港指数/股票期货及期权作为对冲,同样地香港亦欠缺A股指数期货期权等A股对冲工具。相关的衍生产品日后或会被纳入共同市场模式,在此之前,投资者可考虑利用其本地市场所提供的替代工具。

“共同市场”模式实际上是中国内地资本账开放进程中极具象征意义的突破,在内地资本市场可能作全面开放前,这是个可长线提供极为多元化的投资及风险管理工具配套的市场模式。按此,内地投资者可受惠于更佳的资产配置及投资组织者,全球投资者亦获得开放渠道,能在有相关风险管理工具可用的情况下捕捉更多内地投资机会。

免责声明:所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。

|